臨床研究部

目的・理念

当院の臨床研究センターは、診療部門と密接な連携のもとに、精神・神経筋及び呼吸器・小児精神疾患に係る臨床活動を通じて提起される諸問題を究明し、その成果を臨床面に還元することを目的としています。

基本コンセプトは、(全員診療、全員リサーチ)です。全医師はもちろんのこと、医師以外の職種、すなわち、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、心理療法士、作業療法士、理学療法士、栄養士、児童指導員、保育士、精神保健福祉士、事務職員などといったすべての職員が、探究心・向上心をもって業務に取り組み、その結果がリサーチに発展していきます。病院職員全員が主導的・相補的にリサーチに取り組むことが、当院の医療レベル・患者サービスの向上、さらには病院運営基盤の安定につながると考えています。臨床研究の成果は患者さんに還元すべきものであるという認識の下、リサーチを介して社会貢献を目指したいと考えています。

基本コンセプトは、(全員診療、全員リサーチ)です。全医師はもちろんのこと、医師以外の職種、すなわち、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、心理療法士、作業療法士、理学療法士、栄養士、児童指導員、保育士、精神保健福祉士、事務職員などといったすべての職員が、探究心・向上心をもって業務に取り組み、その結果がリサーチに発展していきます。病院職員全員が主導的・相補的にリサーチに取り組むことが、当院の医療レベル・患者サービスの向上、さらには病院運営基盤の安定につながると考えています。臨床研究の成果は患者さんに還元すべきものであるという認識の下、リサーチを介して社会貢献を目指したいと考えています。

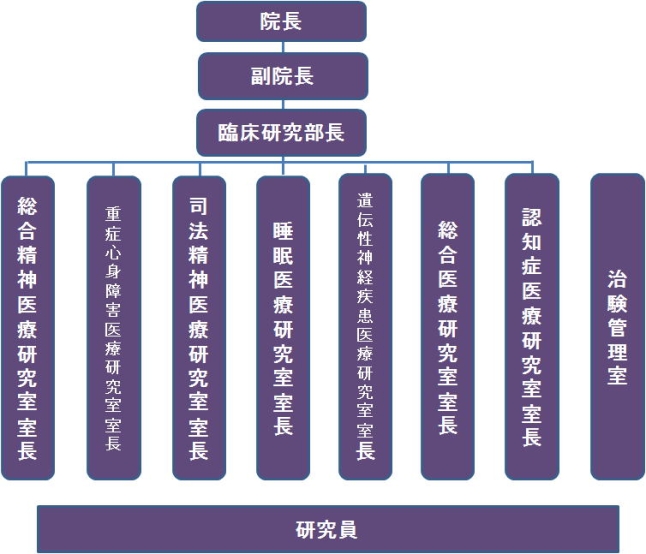

組織図

研究・調査へのお願い

北陸病院東病棟は医療観察法による指定入院医療機関として、対象者の皆様の治療にあたっています。この治療内容をよりよいものにしていくため、全国の指定入院医療機関で調査や研究が行われており、当病棟も協力しています。

調査や研究については個人情報を保護することはもちろん、発表についても個人を特定できない配慮を行いますのでご協力いただきますようお願いします。個別性が高い調査や研究については個人的に相談いたします。

いずれの場合も納得のいかない場合は調査・研究への参加を撤回することができます。詳しくは病棟医長までご相談ください。

平成30年4月

北陸病院医療観察法病棟

臨床研究の情報公開(オプトアウト)

対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、患者さまから個別に直接同意を得ることに代えて、臨床研究に関する情報を各診療科に掲示または本ホームページ上で臨床研究に関する情報を公開し、同意されない場合は拒否することができる機会を保障しております(オプトアウト)。

※Lewy小体型認知症(DLB:Dementia with Lewy bodies)スペクトラムにおけるアミロイドβのPET画像研究

※褥瘡を呈したパーキンソン病患者に対し栄養介入を行った一症例

※アルツハイマー型認知症患者におけるBPSDの類型の試用と認知症重症度別比較

※Lewy小体型認知症(DLB:Dementia with Lewy bodies)スペクトラムにおけるアミロイドβのPET画像研究

※褥瘡を呈したパーキンソン病患者に対し栄養介入を行った一症例

※アルツハイマー型認知症患者におけるBPSDの類型の試用と認知症重症度別比較

研究業績

Alterations in inhibitory neuron subtype-selective transcripts in the prefrontal cortex: comparisons across schizophrenia and mood disorders. Takeshi Okuda$, Sohei Kimoto$, Rika Kawabata, Yufan Bian, Makoto Tsubomoto, Kazuya Okamura, John F. Enwright, Mitsuru Kikuchi, David A. Lewis* and Takanori Hashimoto*. $These authors contributed equally. *corresponding author

Psychological Medicine 54(14):3896-3905 (2024) , DOI:10.1017/S0033291724002344

論文の概要(←ここをクリック)

論文PDF (←ここをクリック)

Expression of activity-regulated transcripts in pyramidal neurons across the cortical visuospatial working memory network in unaffected comparison individuals and individuals with schizophrenia. Yufan Bian, Rika Kawabata, John F Enwright, Makoto Tsubomoto, Takeshi Okuda, Kohei Kamikawa, Sohei Kimoto, Mitsuru Kikuchi, David A Lewis*, Takanori Hashimoto* * corresponding author

Psychiatry Research 339:116084. (2024) doi:10.1016/j.psychres.2024.116084.

論文の概要(←ここをクリック)

論文PDF(ここをクリック)

Psychological Medicine 54(14):3896-3905 (2024) , DOI:10.1017/S0033291724002344

論文の概要(←ここをクリック)

論文PDF (←ここをクリック)

Expression of activity-regulated transcripts in pyramidal neurons across the cortical visuospatial working memory network in unaffected comparison individuals and individuals with schizophrenia. Yufan Bian, Rika Kawabata, John F Enwright, Makoto Tsubomoto, Takeshi Okuda, Kohei Kamikawa, Sohei Kimoto, Mitsuru Kikuchi, David A Lewis*, Takanori Hashimoto* * corresponding author

Psychiatry Research 339:116084. (2024) doi:10.1016/j.psychres.2024.116084.

論文の概要(←ここをクリック)

論文PDF(ここをクリック)

当院で行われている臨床研究について

| 1 .精神疾患における感情制御障害のメカニズム |

| 研究実施責任者:橋本隆紀 |

| 倫理委員会承認番号:R04-12 |

| 研究期間:2023年1月-2027年12月 |

| 研究の概要:本研究では、統合失調症、双極性感情障害(双極性障害)、大うつ病(うつ病)の患者において、怒りや不安などの陰性感情制御の特性および処理速度、注意、視覚学習、作業記憶、言語学習、実行機能、社会認知など認知機能の各ドメインにおける能力を、臨床尺度およびコンピュータを用いた検査により定量化し、感情制御と関係のある認知機能ドメインを同定する。 |

| 2.当院における経腸栄養剤・流動食のとろみ調整の検証 |

| 研究実施責任者:梶 玄 |

| 倫理委員会承認番号:R07-1 |

| 研究期間:2025年7月‐2026年3月 |

| 研究の概要:本研究の目的は、当院で使用しているとろみ剤と経腸栄養剤・流動食でのとろみ調整を検証すること、及びとろみ調整方法・手順の基準を示すことである。当院では、多くの経腸栄養剤・流動食を扱っており、とろみ調整は主観的評価で統一をしている。しかし、それぞれの経腸栄養剤・流動食に対するとろみ剤の使用量や手順の基準化はされておらず、とろみ調整の方法・手順については曖昧な現状がある。そこで、客観的評価により、当院におけるとろみ調整を検証し、適切なとろみでの提供ができるよう、その方法・手順を基準化する必要があると考えた。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 3.アルツハイマー型認知症のBPSDの構造と介護負担度との関連 |

| 研究実施責任者:小林 信周 |

| 倫理委員会承認番号:R07-2 |

| 研究期間:2025年7月‐2026年1月 |

| 研究の概要:BPSD(認知症の行動·心理症状)はアルツハイマー型認知症(AD)に高確率で随伴し、予後悪化、介護負担増大、施設入所や入院の要因となる。BPSDは各々有病率、持続期間や生物学的·心理社会的因子の関連の程度が異なり、先行研究でADのBPSDはいくつかの症状グループに分類されたが、一致した結果が得られていない。また、これらの症状グループが介護者の負担へ及ぼす影響の報告も少ない。ADのいくつかの症状グループから成るBPSDの構造、これらのBPSDの構造と介護負担との関連を明らかにし、先行研究と比較して考察する。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 4.当院認知症疾患医療センターを初回受診したアルツハイマー型認知症のBPSDに関する追跡的研究 |

| 研究実施責任者:小林 信周 |

| 倫理委員会承認番号:R07-3 |

| 研究期間:2025年7月‐2026年1月 |

| 研究の概要:BPSD(認知症の行動·心理症状)はアルツハイマー型認知症(AD)に高確率で随伴し、予後悪化、介護負担増大、施設入所や入院の要因となる。横断的研究ではADの認知症進行に伴いBPSDが増悪することが示されている。ADのBPSDに関する縦断的報告は少ないため、ADの転帰に関する6ヶ月間の追跡研究を実施し、ADのBPSD治療に対する当院の役割について考察する。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 5.北陸病院における入院患者の筋肉量とBMIの傾向分析 |

| 研究実施責任者:東野 明澄 |

| 倫理委員会承認番号:R07-4 |

| 研究期間:2025年4月‐2026年3月 |

| 研究の概要:これまで栄養状態の評価にはアルブミン(以下、Alb)値が主に使用され、Albの基準値によって低栄養の判定がなされてきた。しかし、令和6年度の診療報酬改定において「栄養評価にGLIM(GlobalLeadershipInitiativeonMalnutrition)基準を活用することが望ましい」という文言が追加された。GLIM基準での低栄養の判定には、体重減少や低BMI(BodyMassIndex)、筋肉量減少が含まれる表現型基準と食事摂取量減少や消化吸収機能低下、疾患負荷や炎症の状態が含まれる病因基準が存在する。そして、筋肉量減少の項目が追加されたことにより、現在までは測定していなかった筋肉量を測定する必要が生じた。本研究では当院に入院している患者を対象に下腿周囲長を測定し、日本人の新身体計測基準値JARD2001のスクリーニング値を用い栄養障害の判定を行う。その結果から、各病棟の特性や筋肉量と体重・BMIとの関連について検討し、入院患者の栄養サポートに寄与する。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 6.精神科勤務の看護師における精神健康およびパーソナリティに関する研究 |

| 研究実施責任者:嶽 陽子 |

| 倫理委員会承認番号:R07-5 |

| 研究期間:2025年7月‐2026年2月 |

| 研究の概要:看護師が慢性的なストレス状態に置かれることで離職に至るケースも少なくなく、これが医療現場の人手不足を常態化させ、さらなる業務過多を招くという悪循環が生じている。中でも精神科に勤務する看護師は、他診療科に比べて対人関係に起因する心理的ストレスの負荷が大きいことが複数の研究で報告されている。本研究では、精神科病棟に勤務する看護師を対象として、精神健康(スピリチュアルヘルス)の水準と、パーソナリティ特性(BigFiveモデル)との関連性を明らかにすることである。精神科看護師が自身の内的資源に気づき、それを活用できる支援や職場環境の整備を検討するための基礎的知見を提供することで、ストレス対処能力の強化や離職予防への新たな示唆が得られることが期待される。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 7.統合失調症患者の服薬アドヒアランス獲得の阻害要因 |

| 研究実施責任者:宮田 寿美香 |

| 倫理委員会承認番号:R07-6 |

| 研究期間:2025年7月‐2026年3月 |

| 研究の概要:当病棟では他の病院で治療が困難な急性期や慢性期の統合失調症患者を受け入れており、治療抵抗性を示す方・知的障害の方・発達障害の方・高齢で認知機能の低下を示している方などが多い。そのため服薬アドヒアランス獲得が困難な傾向があり、退院後に服薬の自己調整や中断などによって精神症状が悪化し再入院するケースを認めている。当病棟の現状として、服薬自己管理を行う前に病因や症状、経過、薬の作用や副作用、ストレス要因の同定やストレス対処に関する情報提供など教育的介入が十分に行われていない現状がある。また教育的介入が行われ、患者が服薬の必要性やストレス対処などについて情報を得ても、薬を服用することや、健康行動を実施するのは、他でもない患者自身である行動的介入として、退院前に服薬自己管理が行われているが、開始する時期がく患者の特性や自宅での生活を考慮した実行可能な方法を共に考える関わりが不足している傾向がある。このような現状が生じていることで当病棟の患者の服薬アドヒアランス獲得が阻害されていると考えた。そこで今回当病棟で教育的介入・行動的介入・情緒的介入が不足している要因を明らかにし、今後患者の服薬アドヒアランス獲得を高め退院支援を充実させる一助にしたい。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 8.統合失調症患者のストレングス・マッピングシートを用いた支援 |

| 研究実施責任者:有澤 奈津世 |

| 倫理委員会承認番号:R07-7 |

| 研究期間:2025年7月‐2025年10月 |

| 研究の概要:精神科看護においては、急性期から慢性期に至るまで、看護師は患者の症状の軽減や社会復帰支援に尽力しているが、依然として症状中心のアプローチが主流であり、患者の「その人らしさ」や強みに焦点をあてた支援は限定的である。特に統合失調症のような慢性疾患では、完治を前提とした「問題解決モデル」だけでは支援が行き詰まり、患者の持つ可能性や希望に光を当てる機会が少なくなりがちである。特に今回の対象者は、自己効力感の著しい低下がみられる統合失調症患者であり、従来の介入ではモチベーションの向上が困難であった背景がある。よって、ストレングスモデルに基づくアプローチがリカバリー志向の支援として有効であるのかを明らかにすることは、今後の精神科看護における実践モデルの再構築につながる意義深い研究である。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 9.認知症治療病棟で下肢浮腫がみられる高齢患者へのアプローチ~「立つ」ケアの強化 |

| 研究実施責任者:山下 健太 |

| 倫理委員会承認番号:R07-8 |

| 研究期間:2025年7月‐2025年11月 |

| 研究の概要:当院の認知症治療病棟では、重度の高齢の認知症患者が多く入院している。入院生活における看護では、認知症への治療のみならず、高齢である患者のADL低下の防止やQOLの向上に向けた援助を工夫し取り組んでいる。しかし、患者は病棟生活の大半の時間を車椅子や椅子に長時間座り過ごしている実態がある。このため、長時間の座位行動を伴う現状を見直し、病棟における患者の浮腫への対処が必要と考える。日常生活援助の中で単に「立つ」ということを取り入れ、長時間の座位行動を減らすことだけでも、浮腫軽減に対し、一定の効果が期待できるのではないかと考える。本研究では入院している高齢の認知症患者に対し、日常生活援助の中に「立つ」ことを取り入れることで、高齢患者の下肢浮腫軽減への効果を明らかとしていくことを目的とする。そして、日頃の生活援助の一部に下肢浮腫予防の視点を取り入れたケア効果を明らかとすることは、病棟における患者の健康の向上を図るための認知症看護の示唆を得る一助になると考える。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 10.(仮)縦断的観察に基づく療育活動に使用する物品の衛生状態の変化に関する研究-ATP測定器を用いた定量的評価- |

| 研究実施責任者:辻 めぐみ |

| 倫理委員会承認番号:R07-9 |

| 研究期間:2025年8月‐2025年11月 |

| 研究の概要:重症心身障がい児(者)が療育活動に使用する物品の衛生管理は感染対策上重要である。そのため、使用後はアルコール製剤含有クロスで清拭し除菌された状態で保管されることが多い。保育施設や医療施設などで使用される玩具は、子どもたちが頻繁に触れることから、病原微生物の媒介物となる可能性が高い。本研究の目的は、物品表面の衛生状態について、ATP測定器を用いて物品の使用直後、アルコール製剤含有クロスでの清拭直後に加え、その後の有機物の残量を経時的定量的に評価することである。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |

| 11Lewy小体型認知症(DLB:Dementia with Lewy bodies)スペクトラムにおけるアミロイドβのPET画像研究 |

| 研究実施責任者:吉田 光宏 |

| 倫理委員会承認番号:R06-7 |

| 研究期間:2025年8月‐2026年3月 |

| 研究の概要:DLBは、パーキンソニズム、認知の変動、幻視、レム睡眠行動障害などの臨床的特徴を伴う、実行機能および視覚空間機能の主な障害を特徴とします。DLBにおけるβアミロイド(Aβ)プラークの役割、特に前駆期における役割は不明のままです。この研究では、レム睡眠行動障害(RBD)からレビー小体を伴う軽度認知障害(MCI-LB)および認知症をきたしたDLBまで、DLBスペクトル全体のAβ負荷を調査します。材料と方法:2011年4月から2025年10月まで、独立行政法人国立病院機構北陸病院、公立松任石川中央病院認知症研究センターで、RBD、MCI-LB、またはDLBと診断されPET検査を施行された患者を対象に、横断研究を実施する。Aβレベルは、ピッツバーグ化合物B(PiB)PETを使用して測定され、脳内アミロイド量としてセンチロイド(CL)スケールを計算した。DLBスペクトルに沿った臨床グループ間でPiBCL値、また、性別APOEを4状態、年齢の相互作用を比較検定する。 |

| 研究計画書(←ここをクリック) |